注目ベンチャー紹介:FerroByte

2025

.

08

.

26

Written by Hiroaki Kawada

今回の注目ベンチャーの紹介はFerroByteです。

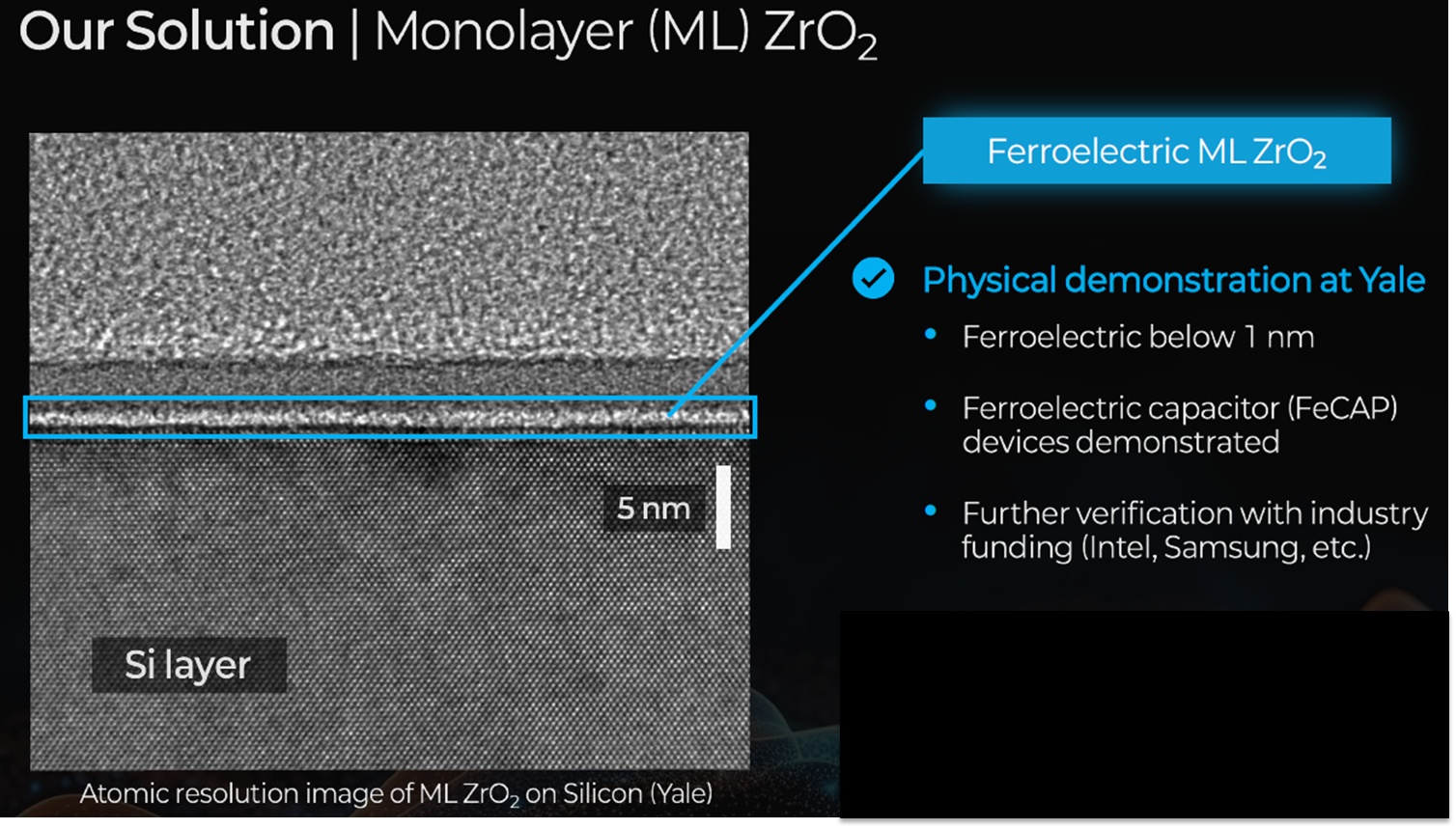

FerroByteは、モノレイヤー(ML)ZrO₂(<1nm)の強誘電体をSi上に実装し、スケーラブルなFeFET(Ferroelectric Field-Effect Transistor)でエッジAI向けメモリと将来的にはインメモリ計算の能力を飛躍的に向上させること狙う半導体スタートアップです。

FerroByte

サービス/プロダクト概要

- ML-ZrO₂材料技術:原子層堆積(Atomic Layer Deposition:ALD)に適合する<1 nmの強誘電膜(MLZrO2)成膜技術をコアに、既存CMOSプロセスとの統合を目指す

- プロセス/設計支援:プロセス設計キット(Process Design Kit:PDK)とデバイスモデル、プロセス(製造条件)をライセンスして、ファウンドリ(受託製造)で立ち上げ

- 評価キットとソフト:評価用ボードを用意し、順次ソフトウェア開発キット(Software Development Kit:SDK)や、量子化・キャリブレーションなどの補正ツールを提供。これによりまだ世の中にないアナログインメモリコンピューティングを実用化に近づける

- 共同開発:マルチプロジェクト・ウェハでの試作や、研究機関・装置メーカーとの連携で、6〜12インチ基板へスケール

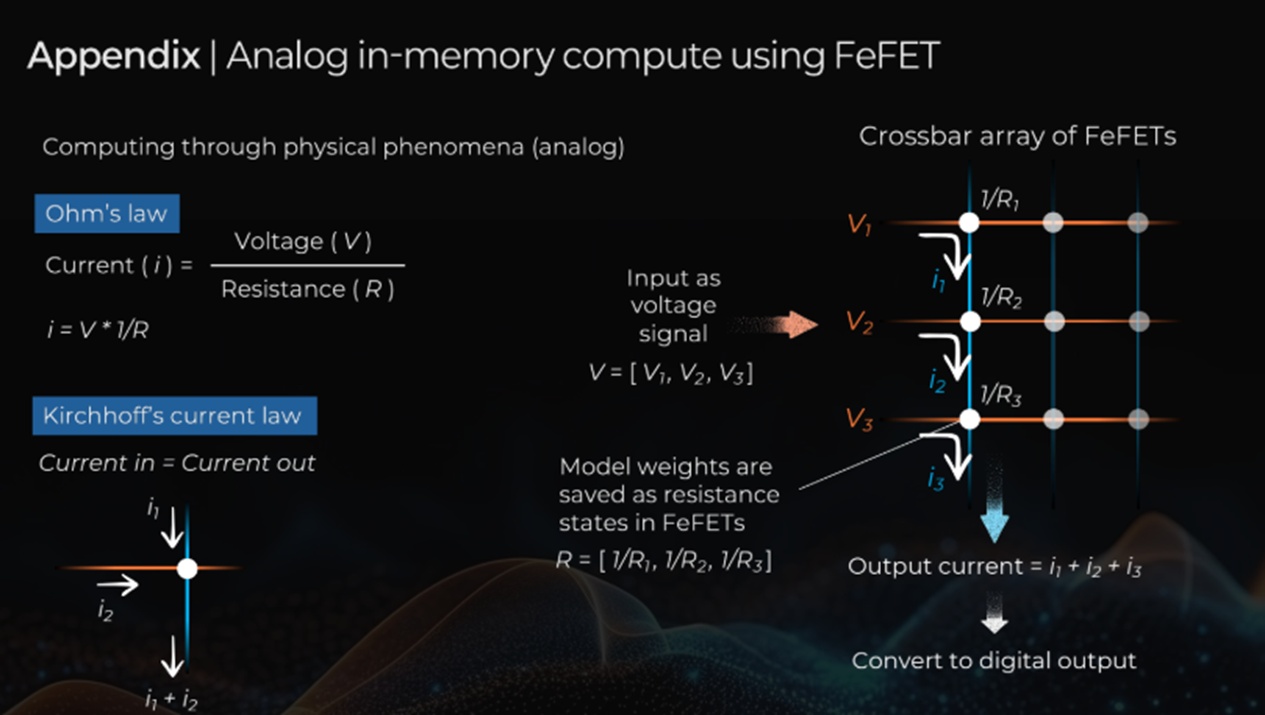

- インメモリ計算(IMC)目標性能:最大 10,000 TOPS/W

*FeFETとは?:FeFET(Ferroelectric Field-Effect Transistor=強誘電体電界効果トランジスタ)は、ゲートに強誘電体を入れ、分極の向きでしきい値を切り替える:電源OFFでも記憶できるトランジスタ

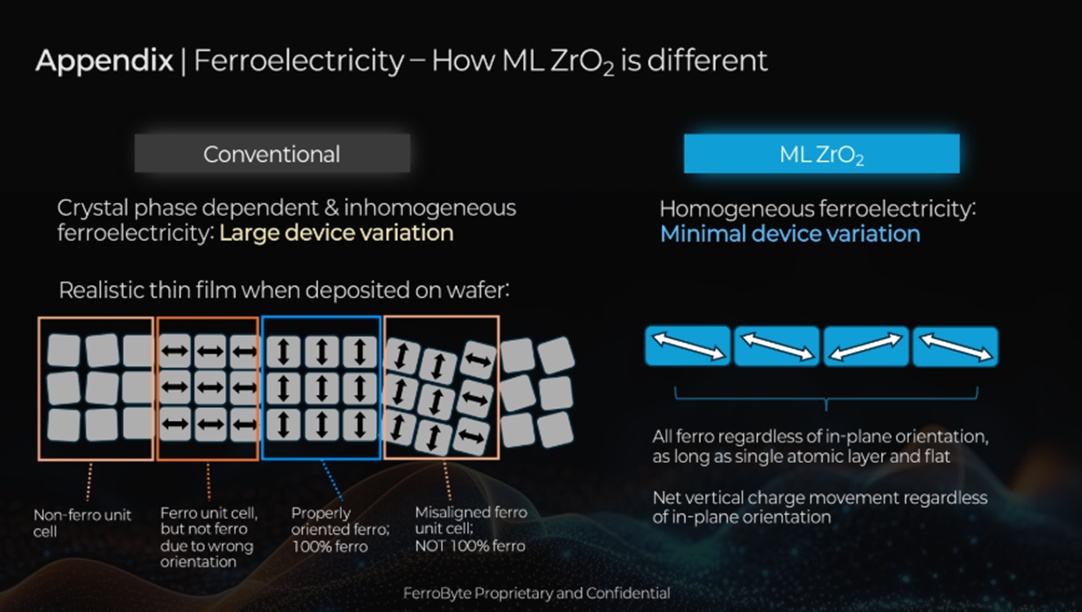

ML ZrO₂(単原子層の酸化ジルコニウム)は面内方位に左右されにくく均一に強誘電が出やすいため、素子ばらつきが小さく小面積・低電力のメモリとなる

特徴/提供価値

- 極薄×強誘電:従来のFeFETは数十nmであったが<1ナノメートルでも強誘電性を狙えるため、ビットセルを小さく・書き込み電力を低く何より、分極の制御が誤りなくできる

- 量産適性:ALDの汎用設備で作れる材料なので、追加投資を抑えつつ既存ラインに乗せやすい。エッチングも既存のFeFETのHfO2の設備が使用可能

ビジネスモデル

- 近々:PDK/IPライセンス+共同開発(NRE)で収益化

- 中長期:ロイヤルティ+評価ボード/SDK、将来は専用チップ販売も検討

市場動向・なぜこの会社なのか?

- データセンターでもエッジ端末でもデータを動かし、AIの学習及び推論をする電力がボトルネック化。メモリの近くで計算し、不揮発メモリ(インメモリコンピューティング:IMC)を使うニーズが高まっている

- 既存の強誘電材料は厚みが必要でり研鑽の誤り(=分極状態のばらつき)があったが、<1ナノメートル級では誤りも極めて少なく、加工性も高い

- メモリ単体:FeRAM(Ferroelectric Random Access Memory:非揮発性)として見てもエッジAI/IoTの普及で、28ナノメートル級の組み込みメモリ需要はある

- まずはFRAM/SRAM=エッジAI用のメモリの実用価値で入り、将来のイン・メモリ・コンピューティング=FeFETのデジタルコンピュティングからから最終的にはアナログコンピューティングにつなげる段階戦略が現実的

*計算原理説明:入力電圧×各セルのコンダクタンス(1/R)がオームの法則 I=V·Gで電流に変換され、列方向でキルヒホッフの法則により電流が合流=重み付き和が一度に得られる。列端のアナログ電流をA/D変換(アナログ→デジタル変換)してデジタル出力にすることで、ベクトル×行列の積をクロスバー1ショットで計算できる

顧客・競合・パートナー

- 顧客: NXP, Renesas, STMicro

- パートナー(顧客含む):Imec, Intel, SK hynyx, AMAT

- 競合:Ferroelectric Memory Company(FeFET系IMC), Kepler Computing(FeFET系IMC) ,EnCharge AI(SRAM系IMC)

.svg)